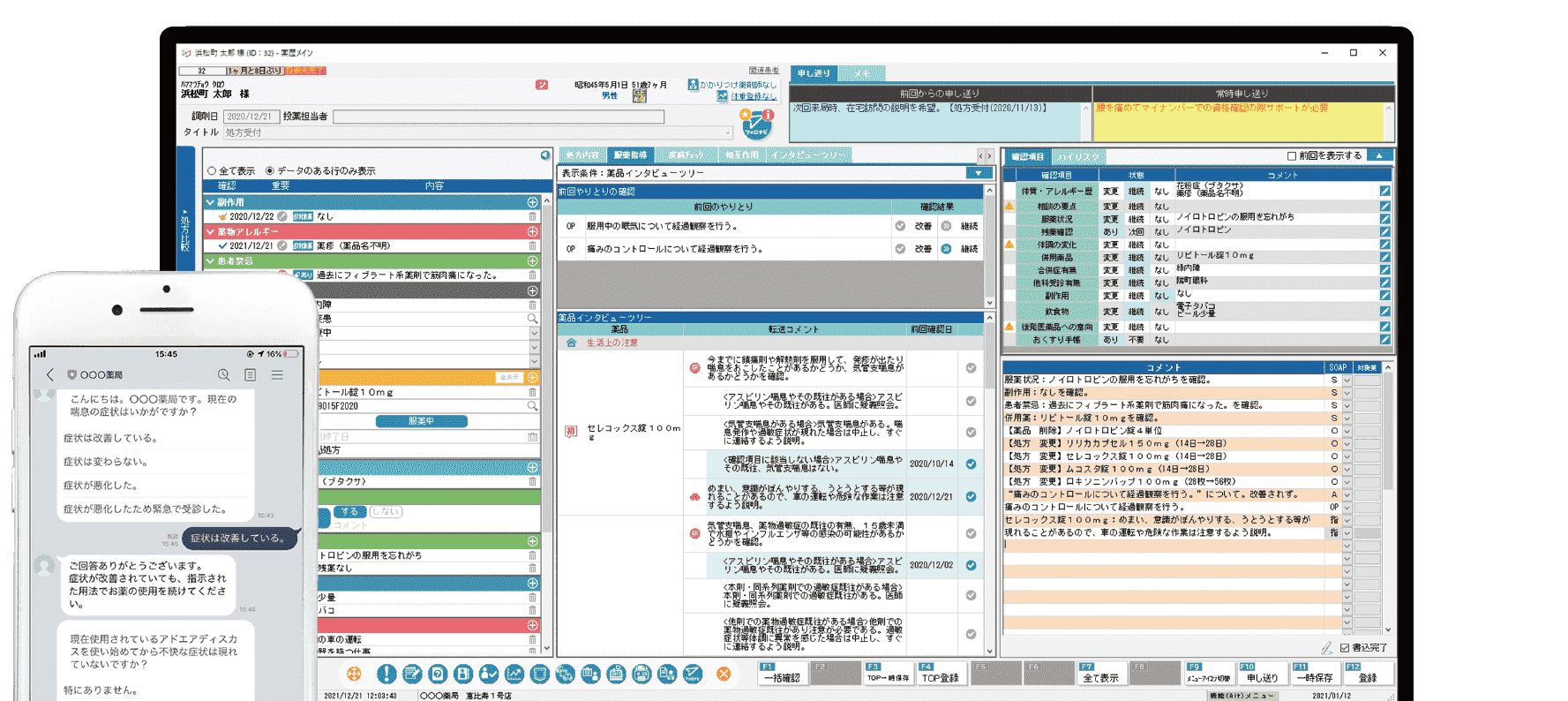

冒頭、橋場 元 氏は「調剤の概念とは、薬剤師が専門性を活かして、診断に基づいて指示された薬物療法を患...

本記事では、マイナ保有率とポリファーマシー対策から見るマイナ受診の必要性と今後のマイナンバーカードや、意外と知らない「顔認証付きカードリーダーの目視確認」について掲載しています。

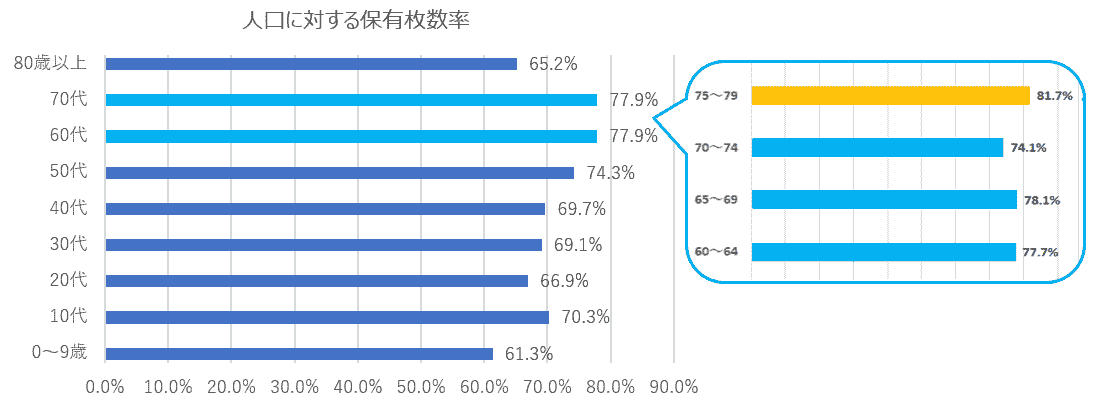

実質ほぼ全国民が所持したとされているマイナンバーカードですが、60歳以降の高齢者の保有率は上がっています。特に、75歳~79歳の保有率は全体で一番高い状態です。80歳以降は下がるものの、高齢者の保有率は意外と高く、来局される患者様の中でも「実は取得していた」ことが多いかもしれません。

【参照】総務省マイナンバーカード交付状況について(令和5年7月末時点)

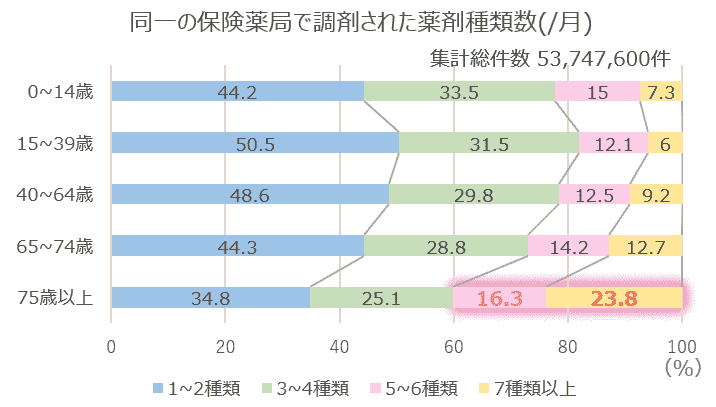

75歳以上の患者様において、5種類以上の薬剤を服用してるのは約4割を占めています。高齢者は、併存疾患の増加に伴い薬剤も増える傾向にあり、厚生労働省は「ポリファーマシーを解消するには、医療関係者間の連携や患者啓発が求められる。」と示しています。患者様の処方全体を把握するためにも、薬剤情報の閲覧ができるマイナンバーカードで受診(さらには電子処方箋を利用)頂くことが重要になります。

【参照】厚生労働省 令和4年6月審査分 図14 院内処方 - 院外処方別にみた年齢階級・薬剤種類数階級別の件数の構成割合より

11月申請可能[暗証番号のないマイナンバーカード]

高齢の患者様においては、暗証番号自体の管理が困難な場合があります。又、施設に入所している方は施設の代理人がマイナンバーカードを管理する必要になることもあります。それらの負担を緩和するため、暗証番号のないマイナンバーカードの発行が決定しました。申請は今年の11月から予定されています。

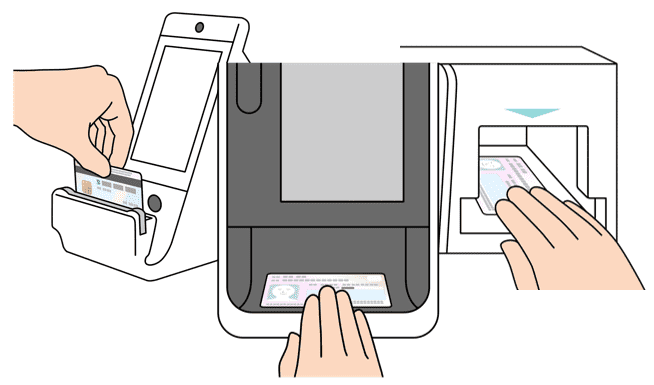

又、オンライン資格確認における顔認証端末の使用で、もしお顔に怪我をされた場合やお子様の成長に伴う変化等様々な理由で、顔認証が困難な場合は、「目視モード」を立ち上げ対応頂くよう、厚生労働省から通知されています。

資格確認端末からオンライン資格確認等システムにログインし、「顔認証付きカードリーダー操作」を押下。

「目視確認」ボタンを押下し、顔認証付き カードリーダーの設定を目視確認モードに切り替え

【参照】厚生労働省 暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードへの医療機関・薬局での対応について(周知)

2024年4月からは、医療扶助(生活保護)のオンライン資格確認も始まります。お役立ち資料にて紹介していますので、まだご存知でない方は是非ご活用下さい。