セミナーレポートVol.13

薬局における

ポリファーマシー対策と個別最適化による薬物療法の向上

セミナーレポートVol.13

薬局におけるポリファーマシー対策と個別最適化による薬物療法の向上

本レポートでは、2023年7月13日に開催されたオンラインセミナー「薬局におけるポリファーマシー対策と個別最適化による薬物療法の向上」の講演内容をダイジェストでご紹介いたします。

株式会社ユニケソフトウェアリサーチ

ノアメディカルシステム株式会社

概要

冒頭、橋場 元 氏は「調剤の概念とは、薬剤師が専門性を活かして、診断に基づいて指示された薬物療法を患者に対して個別最適化を行い実施すること」であると述べ、この言葉が示すとおり、本セミナーでは、個別最適化による薬物療法の向上について、医薬品の安全性情報、ポリファーマシーの側面からの解説が行われました。

個別最適化による薬物療法の向上

これまでの薬物療法は「薬剤評価中心型」であったが、今後は、個別最適化した「患者総合評価型」の薬剤師業務が求められると説明した。具体的には、これまでの「処方確認中心型」の業務から、患者にとって最適な処方の提案を行う「処方提案型」に切り替えていくことが求められる。そして、個別最適化した薬剤師業務を行うためには、患者の基本情報と合わせて心理情報(患者の意見や希望、変化する心理・心情、生活環境など)や医薬品の情報(ゲノム解析による医薬品への感受性の情報なども含む)を掛け合わせることが必要であると述べた。

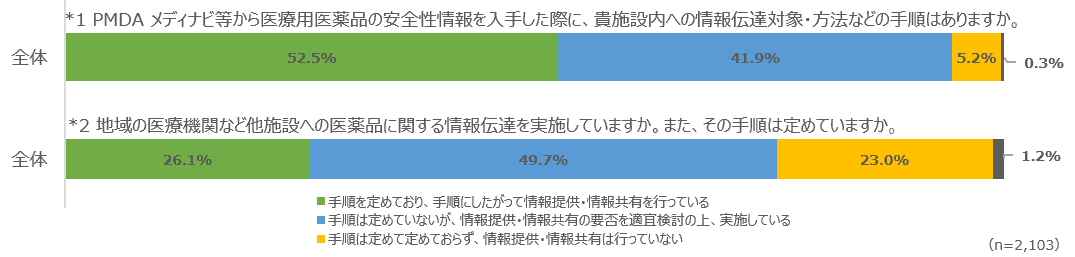

個別最適化を行うための重要なツールである医薬品の安全性情報

続いて橋場氏は、医薬品の安全性情報が個別最適化を行うために重要なツールの1つであると述べ、PMDAが行った調査結果を示しながら薬局の現状を解説した。 まず、医療用医薬品の安全性情報を薬局内で共有する手順(*1)や、地域の医療機関など他施設への情報伝達方法の手順(*2)について、実際に作成している薬局は少ないことを示した。地域への医薬品に関する情報提供実績は、地域連携薬局の要件にも含まれており、これから薬局としては重要視するように求めた。